Результаты диагностики самооценки дошкольников

В процессе диагностики самооценки дошкольников мы получили следующие количественные данные.

Таблица 12

Результаты диагностики самооценки дошкольников

|

№ п\п |

Группа «А» (гиперактивные дети) |

Группа «В» (негиперактивные дети) |

|

1. очень высокая самооценка |

4 (13.3%) |

0 |

|

2. высокая самооценка |

18 (60%) |

10 (33.3%) |

|

3. средняя самооценка |

8 (26.7%) |

18 (60%) |

|

4. низкая самооценка |

0 |

2 (6.7%) |

|

5. очень низкая самооценка |

0 |

0 |

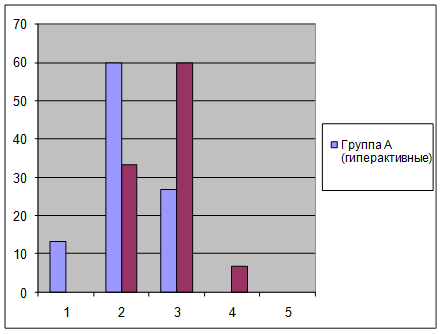

Представим графически результаты нашего исследования

Рис.8.

Результаты диагностики самооценки дошкольников

1 - очень

высокая самооценка

2 – высокая самооценка

3 – средняя самооценка

4 – низкая самооценка

5 – очень низкая самооценка

Таким образом, результаты диагностики самооценки дошкольников, показывают, что среди гиперактивных детей в основном преобладают дети с очень высокой и высокой самооценкой. Среди негиперактивных детей, преобладают дети со средним уровнем самооценки, т.е. они более адекватно оценивают свои силы и возможности. Поэтому в процессе школьного обучения гиперактивные дети часто бывают разочарованы результатами учения. Они ожидают высоких оценок, невероятно верят в свои силы, но несформированность учебной мотивации, а также дефицит внимания мешают им демонстрировать высокие успехи в учебе. Поэтому гиперактивные дети являются группой риска в плане формирования школьной дезадаптации, несмотря на их высокие потенциальные возможности. Статистическую значимость полученных диагностических показателей самооценки дошкольников и справедливость сформулированных нами выводов подтвердил использованный нами математический анализ результатов исследования по Т-критерию Стьюдента.

Таким образом, гипотеза нашего исследования о существовании определенных особенностей готовности к школе гиперактивных детей частично подтвердилась. Мы обнаружили значимые различия в школьной зрелости, мотивации и самооценке испытуемых.

Другое по теме:

Развитие творческой индивидуальности педагога, влияющей на

профессиональный рост

В настоящее время утверждение о том, что педагогическая деятельность является по своей природе творческой, стало общепринятым. Гуманизация образования в значительной степени зависит от ориентации учителя на творчество в его деятельности. Уровень творчества показывает меру реализации учителем своих возможностей и является важнейшей характеристикой его личности, обусловливающей авторский педагогич ...

Общая характеристика психологической совместимости людей в

семье

Итак, мы можем сказать, что психологическая совместимость определяется как взаимное принятие партнеров по общению и совместной деятельности, основанное на оптимальном сочетании-сходстве или взаимодополнительности – ценностных ориентаций, личностных и психофизиологических особенностей. Психологическая совместимость партнеров – явление многоуровневое и многоаспектное, что подтверждается разнообраз ...

Отношение к деньгам как психологическая категория

Категория «отношение» является одной из центральных в психологии. Отношение определяется как целостная система индивидуальных избирательных сознательных связей личности с различными сторонами объективной действительности. В зависимости от категорий объектов среды выделяются соответствующие виды отношений. В отношении выделяется аффективный, когнитивный и конативный компоненты.

Отношение к деньг ...